煙草が日本に伝来したのは、実は悪魔の仕業だった?

芥川龍之介が描く奇想天外な物語の裏には、現代にも通じる深刻な文明批評が隠されています。

一人の牛商人が悪魔との知恵比べに勝利する痛快な展開の先に待つ、意外すぎる結末とは。

表面的な勝利の裏に潜む「真の敗北」の意味を、この記事で徹底解説します。

\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/

- 『煙草と悪魔』の物語概要とあらすじ

- 『煙草と悪魔』のメッセージや考察

- 『芥川龍之介』について

『煙草と悪魔』のあらすじと登場人物について

あらすじ

※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!

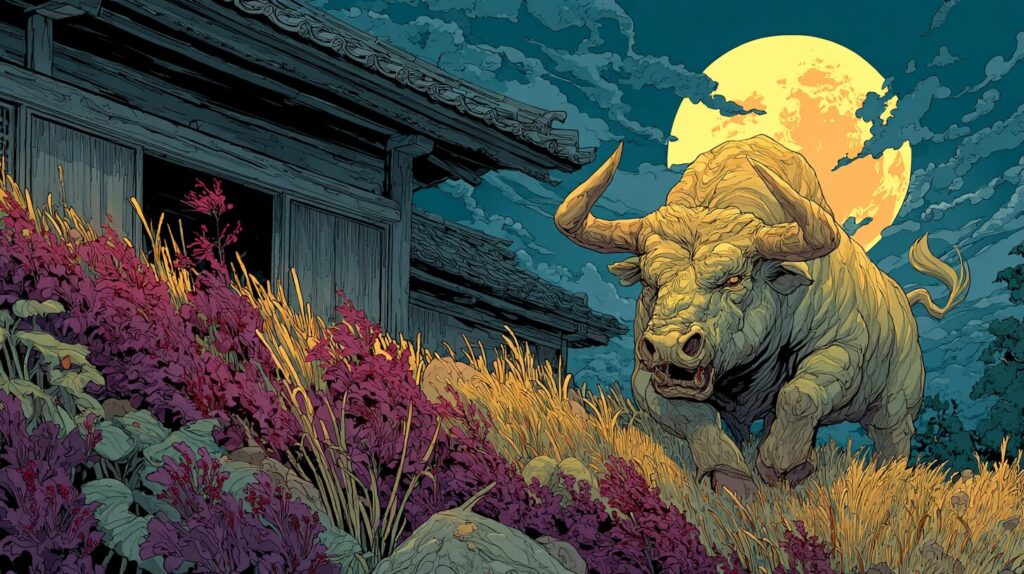

天文十八年、悪魔はフランシス・ザビエルに従う宣教師の一人に化けて日本にやって来た。しかし、まだキリスト教の布教が進んでおらず、誘惑する相手がいないため退屈していた。そこで悪魔は時間つぶしに園芸を始め、西洋から持参した種を畑に蒔いた。やがてその植物は紫色の花を咲かせたが、正体を知る者は誰もいなかった。

ある日、一人の牛商人が畑の前を通りかかり、珍しい花について悪魔に尋ねた。悪魔は植物の名前を教える代わりに賭けを持ちかける。三日以内に名前を当てれば畑の植物をすべて与え、外れれば牛商人の体と魂を貰うというものだった。牛商人はキリスト教徒として神の名において約束を交わしてしまう。

困った牛商人は最後の夜、一計を案じて自分の牛を畑に放った。牛が暴れて畑を荒らすと、悪魔は怒って「この畜生、何だって、己の煙草畑を荒らすのだ」と叫んだ。これを聞いた牛商人は「煙草」という名前を知り、見事に悪魔に勝利した。

こうして牛商人は救われたが、煙草は日本全国に広まることになった。悪魔は個人を誘惑することはできなかったが、煙草という「毒」を日本に根付かせることに成功したのである。芥川は、人間が誘惑に勝ったと思う時にも、実は別の形で負けているのではないかと問いかけて物語を締めくくっている。

主な登場人物

- 悪魔

フランシス・ザビエルに従う宣教師に化けて日本にやって来た西洋の悪魔。山羊のような角を持ち、人間を誘惑しようとするが、思うようにいかず園芸で時間をつぶしている。狡猾で計算高い性格。 - 牛商人

キリスト教に改宗した素朴な日本人商人。好奇心から悪魔の罠にはまってしまうが、機転を利かせて危機を脱する。庶民的で人情味のある人物として描かれている。 - フランシス・ザビエル

実在の宣教師。物語では直接的な活躍はないが、悪魔が化けた相手として重要な役割を果たしている。

『煙草と悪魔』の重要シーンまとめ

この章では「煙草と悪魔」のキーとなるシーンをまとめています。

悪魔がフランシス・ザビエルの従者に化けて日本に到着し、誘惑する相手がいないため退屈しのぎに園芸を始める場面。西洋と日本の文化的ギャップと、悪魔の人間的な一面が描かれている。

牛商人が珍しい花について尋ね、悪魔が植物の名前を当てる賭けを持ちかける場面。キリスト教の神の名において交わされた約束は絶対的な拘束力を持つという設定が重要。

牛商人が苦肉の策として牛を畑に放し、怒った悪魔が「煙草畑」と口を滑らせる場面。知恵と機転による庶民の勝利が描かれる一方で、煙草の普及という新たな問題が示唆される。

あおなみ

あおなみこれらのシーンを通して、芥川は表面的な勝敗の裏に隠された真の意味を巧妙に描き出している。

『煙草と悪魔』の考察や気づき

「芥川龍之介」が『煙草と悪魔』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。

- 文明の両面性

西洋文明の導入には善と悪の両面があることを示している。キリスト教という「善」と共に悪魔という「悪」も同時に渡来するという設定は、明治以降の急速な西洋化に対する芥川の複雑な心境を反映している。文明の進歩には必ず影の部分が伴うという現実的な視点が込められている。 - 伝説と史実の融合

歴史的事実に伝説的要素を巧妙に織り交ぜることで、表面的な記録では見えてこない文化変容の本質を描き出している。煙草の伝来という史実を悪魔の仕業として描くことで、文明の受容に対する深層心理を表現している。 - 運命の皮肉

悪魔は個人的な誘惑には失敗したが、より大きな規模での「誘惑」には成功した。この皮肉な結末は、人間の努力の限界と、歴史の流れに対する個人の無力さを物語っている。芥川特有の諦観と皮肉が込められている。

これらの考察を通して見えてくるのは、芥川の人間と文明に対する複雑で深い洞察である。

芥川龍之介について

芥川龍之介(1892-1927)は、この「煙草と悪魔」において自身の文明観を巧妙に表現している。明治の急速な近代化を目撃した芥川は、西洋文明の導入に対して単純な礼賛でも否定でもない、複雑な心境を抱いていた。

本作品に見られる「善と悪の表裏一体性」や「見かけの勝利の虚しさ」といったテーマは、芥川の代表的な関心事である。特に晩年の作品群に通底する「人間の限界」への諦観が、この比較的初期の作品にも既に現れている。

また、歴史的事実を素材としながらも、そこに独自の解釈を加えて現代的な意味を見出そうとする手法は、「羅生門」「鼻」などの他の作品とも共通している。民衆の生活に根ざした視点を持ちながらも、知識人としての冷静な分析眼を失わない芥川の特質が、この作品にも如実に表れている。

『煙草と悪魔』のあおなみのひとこと感想

一見すると単純な民話風の物語だが、そこには深い文明批評が込められている。牛商人の機転による勝利に安堵する一方で、煙草の普及という「真の敗北」を示唆するラストの巧妙さに、芥川の文学的技量を感じる。現代の我々にも通じる文明受容の問題を、ユーモアと皮肉を交えて描いた傑作である。

日本ブログ村に参加してます^^

↓クリックしてくれると嬉しいです!