人間は極限状態に置かれたとき、どこまで善良でいられるのでしょうか?

芥川龍之介の不朽の名作『羅生門』は、わずか数ページの中に、その答えを冷徹に描き出しています。

飢えた下人が荒廃した門の上で目撃したものとは?

そして彼が下した選択とは?

読み終えた後、あなたは自分自身の内面と向き合うことになるでしょう。

この記事では、物語の核心に迫りながら、時代を超えて読み継がれる理由を徹底解説します。

\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/

- 『羅生門』の物語概要とあらすじ

- 『羅生門』のメッセージや考察

- 『芥川龍之介』について

『羅生門』のあらすじと登場人物について

あらすじ

※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!

平安時代の荒廃した京都を舞台に、羅生門の下で雨宿りをする一人の下人の物語です。

地震、辻風、火事、飢饉と災いが続く京都は衰退の一途を辿り、羅生門も修理されることなく荒れ果てていました。この門には引き取り手のない死体が捨てられ、昼間は鴉が死肉を啄みに集まる不気味な場所となっていました。

主人から解雇された下人は、雨宿りをしながら明日の生活をどうするか途方に暮れていました。飢え死にするか、盗人になるか。選択を迫られながらも、盗人になる勇気が出ません。

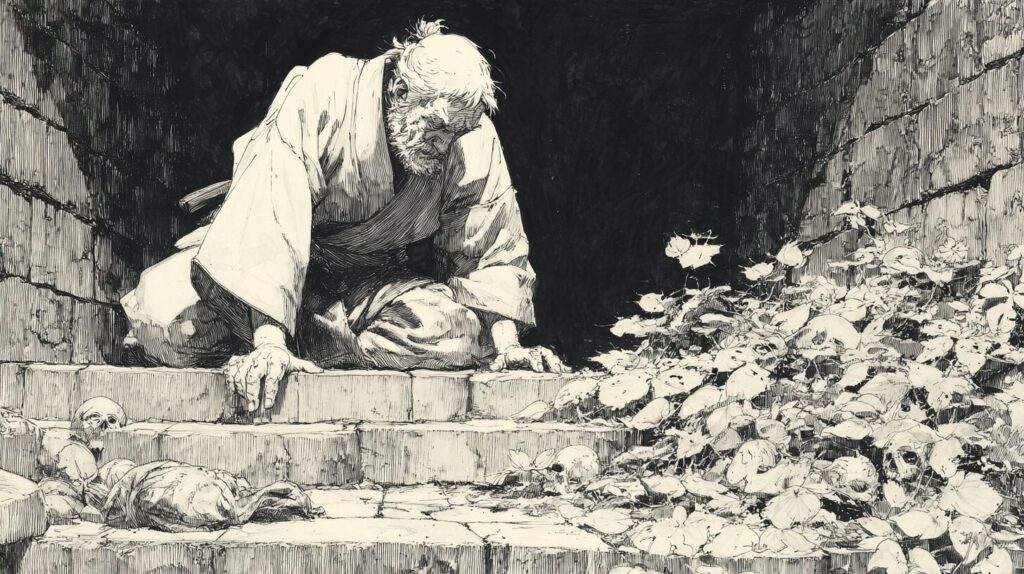

雨風を避けるため、門の上の楼に上ることを決めた下人は、そこで奇妙な光景を目撃します。白髪の老婆が、死体から髪の毛を一本ずつ抜いているのです。当初、下人は強い憎悪を覚え、老婆を捕らえて問い詰めます。

老婆は、髪を抜いて鬘を作り、それを売って生きるためだと説明します。さらに、この女の死体の主は生前、蛇を干魚と偽って売っていた悪人であり、「生きるためには仕方がない」ことをしていたのだと語ります。自分も同じく生きるために仕方なく髪を抜いているのだ、と老婆は正当化しました。

この話を聞いた下人の心に、ある種の勇気が芽生えます。それは盗人になることへの躊躇いを完全に消し去る勇気でした。下人は老婆に「では、己が引剥ぎをしようと恨むまいな。己もそうしなければ、飢え死にをする体なのだ」と言い放ち、老婆の着物を剥ぎ取って闇の中へ消えていきます。

裸にされた老婆が梯子の口から下を覗いても、そこにはただ黒々とした夜があるだけでした。下人の行方は、誰も知りません。

主な登場人物

- 下人(げにん)

主人から解雇された身分の低い召使い。右頬に大きな面皰があります。善悪の狭間で葛藤する人物で、当初は正義感を持っていましたが、老婆との出会いを通じて悪へと転落していきます。生きるためには手段を選ばないという結論に至る、人間のエゴイズムを体現する存在です。 - 老婆

死体から髪の毛を抜いて鬘を作ろうとする、背の低い痩せた白髪頭の老女。猿のような外見で、肉食鳥のような鋭い眼を持っています。生きるためには悪事も仕方がないという独自の倫理観を持ち、自らの行為を正当化します。彼女の言葉が下人の心理を決定的に変化させる触媒となります。 - 死体の女

老婆が髪を抜いていた死体。生前は蛇を四寸ほどに切って干魚と偽り、検非違使の役人たちに売っていた女性。老婆によれば、彼女もまた生きるために仕方なく悪事を働いていたとされています。

『羅生門』の重要シーンまとめ

この章では「羅生門」のキーとなるシーンをまとめています。

雨に濡れながら羅生門の下に佇む下人が、飢え死にするか盗人になるかという究極の選択に苦しむシーンです。「どうにもならない事を、どうにかしようとして」思考を巡らせますが、「盗人になるよりほかに仕方がない」という結論を積極的に肯定する勇気が出ません。この場面は、人間が道徳と生存の間で揺れ動く心理を鮮明に描いています。

捕らえられた老婆が、死体の髪を抜く理由を語るシーンです。「せねば、飢え死にをするのじゃて、仕方がなくした事」という言葉は、善悪の相対性を示します。老婆は自分の行為を、死体の女が生前行っていた詐欺行為と同列に置き、生存のための必然として正当化します。この論理が、下人の心に決定的な変化をもたらします。

老婆の話を聞いた下人が、「では、己が引剥ぎをしようと恨むまいな」と言って老婆の着物を剥ぎ取るシーンです。老婆の論理をそのまま自分の行為に適用した下人は、躊躇なく悪事を働きます。そして闇の中へ消えていく下人の姿は、人間が善から悪へと転落する瞬間を象徴的に表現しています。

あおなみ

あおなみこれら三つのシーンは、人間の道徳心が極限状況でいかに脆く崩れ去るかを段階的に描いています。下人の心の変化は、私たち自身の内面に潜む危うさを映し出す鏡なのです。

『羅生門』の考察や気づき

「芥川龍之介」が『羅生門』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。

- エゴイズムの正当化

芥川は、生存本能が道徳を凌駕する瞬間を描きました。老婆の「せねば、飢え死にをする」という論理は、あらゆる悪行を正当化できる危険な思考です。しかし極限状況に置かれた人間は、このような自己正当化に容易く陥ります。作者は人間の利己的な本性と、それを合理化する心理メカニズムを冷徹に見つめているのです。 - 善悪の相対性

この作品には絶対的な善人も悪人も登場しません。死体の女も老婆も下人も、皆が生きるために「仕方なく」悪を選択します。芥川は固定的な道徳観を否定し、善悪は状況や立場によって変化する相対的なものであることを示唆しています。この視点は、人間社会の複雑さと、単純な善悪二元論では割り切れない現実を浮き彫りにしています。 - 連鎖する悪

老婆から下人へと悪が伝播していく構造は、悪の連鎖を表現しています。老婆の論理を聞いた下人は、その論理をそのまま老婆に適用します。芥川は、悪が悪を生み、終わりなく続いていく社会の暗黒面を描いています。この連鎖は、私たちの社会にも確かに存在する負のスパイラルを象徴しているのです。

芥川龍之介は「羅生門」を通じて、人間の本質的なエゴイズムと道徳の相対性を鋭く突いています。現代を生きる私たちも、極限状況では同じ選択をするかもしれない、という不安な真実を突きつけられる作品です。

作者について

芥川龍之介(1892-1927)は、大正時代を代表する小説家です。「羅生門」は彼が24歳の時、1915年に発表した初期の代表作で、平安時代の説話集『今昔物語集』を題材に、完全に新しい物語として再構築しました。

芥川の特徴は、古典を素材としながらも、そこに近代人の心理を巧みに投影させる手法にあります。「羅生門」における下人の心理描写は、まさに近代人が抱える実存的不安と道徳的葛藤を表現しています。短い作品の中に、人間の本質を鋭く抉り出す彼の文学的手腕が光っています。

芥川自身、生涯を通じて人間の利己主義や偽善を冷徹に見つめ続けました。完璧主義者で神経質な性格だった彼は、「羅生門」で描いたような人間の暗部を、自分自身の内面にも見出していたのかもしれません。

最晩年には「ぼんやりとした不安」という言葉を遺し、35歳の若さで服毒自殺という悲劇的な最期を遂げます。「羅生門」で提示された人間存在への根本的な疑問は、作者自身が生涯抱え続けたテーマだったのです。

『羅生門』のあおなみのひとこと感想

わずか数ページの短編でありながら、人間の本質を容赦なく暴き出す圧倒的な作品です。特に下人の心理変化の描写が秀逸で、正義感から悪への転落が説得力を持って描かれています。読後には重苦しい余韻が残りますが、それこそが芥川が私たちに突きつけた問いなのでしょう。時代を超えて読み継がれる理由がよくわかる傑作です。

日本ブログ村に参加してます^^

↓クリックしてくれると嬉しいです!