江戸川乱歩の傑作「幽霊」は、恐怖と論理が絶妙に絡み合う推理小説の名作です。

実業家を襲う謎の怨霊現象の裏に隠された、驚愕の真実とは?

死んだはずの男の執念深い復讐劇が、明智小五郎の鋭い推理によって暴かれる瞬間は圧巻です。

超自然現象と思われた出来事の合理的な種明かしに、きっとあなたも驚くはず。

乱歩が描く人間心理の深淵を、ぜひご堪能ください。

\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/

- 『幽霊』の物語概要とあらすじ

- 『幽霊』のメッセージや考察

- 『江戸川乱歩』について

『幽霊』のあらすじと登場人物について

あらすじ

※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!

実業家の平田氏は、長年にわたって辻堂という老人から執拗な恨みを買い、命を狙われ続けていた。辻堂は平田氏を「仇」と決めつけ、「必ず復讐する」と公言していたため、平田氏は邸宅を要塞化し、厳重な警備体制を敷いて身を守っていた。

ある日、腹心の部下から辻堂が死んだという報告を受けた平田氏は、ようやく安堵のため息をつく。しかし、その安心も束の間、辻堂の死後数日して、彼の筆跡による不気味な手紙が届く。そこには「俺の魂は貴様をやっつけるまでは決して死なない」「怨霊になってきっと貴様をとり殺してやる」という恐ろしい宣言が記されていた。

その後、平田氏の身の回りで奇怪な現象が次々と起こり始める。会社の記念写真に辻堂の顔が写り込み、電話からは不気味な笑い声が聞こえ、街中や劇場、さらには自宅の門前にまで辻堂の幽霊が現れるようになる。平田氏は極度の恐怖と不眠症に悩まされ、ついには転地療養のため海岸の温泉地へ向かう。

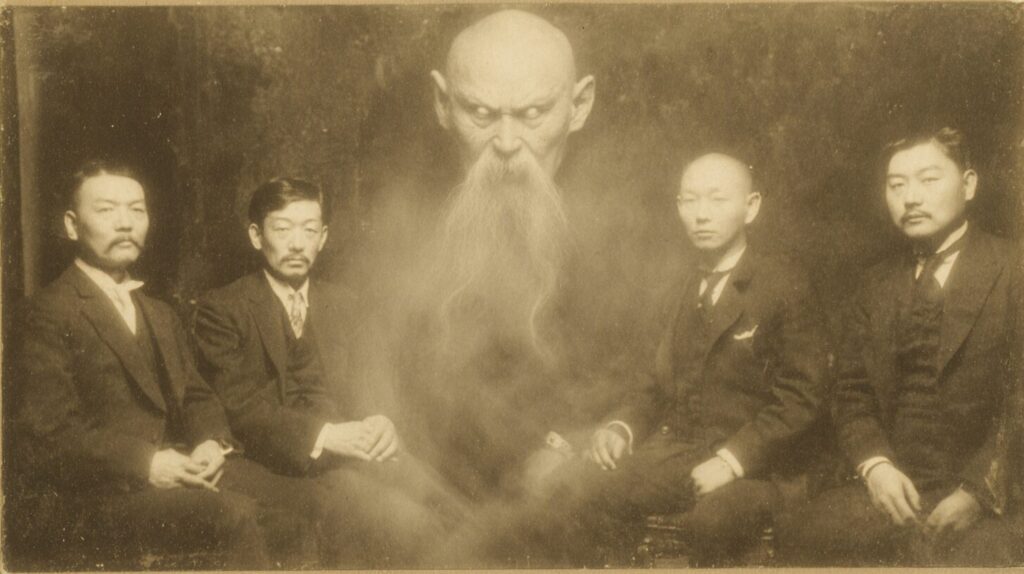

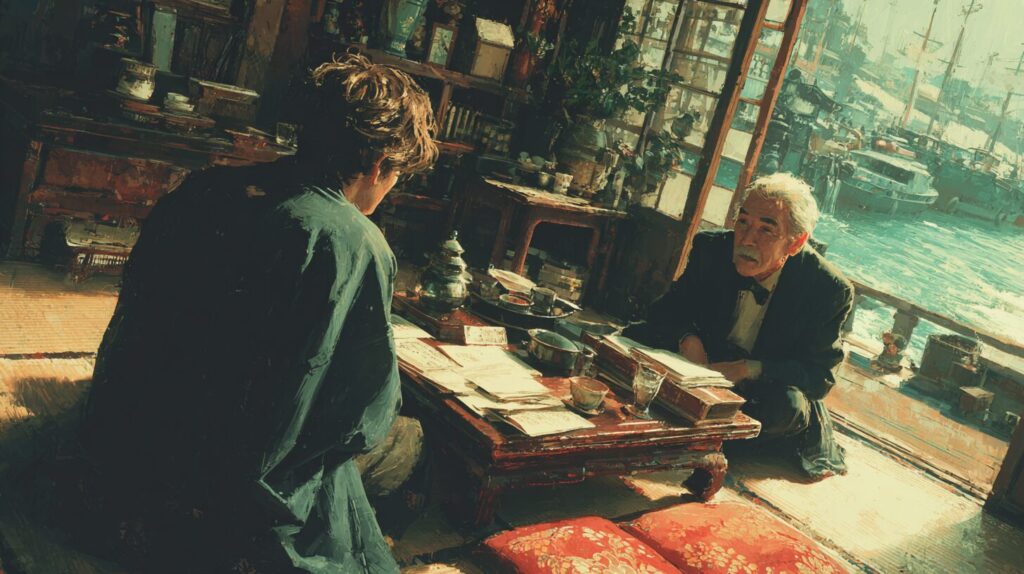

しかし、その地でも辻堂の幽霊は現れ、平田氏は恐怖のあまり転倒して怪我を負う。そんな彼を助けたのは、同じ宿に泊まっていた若い青年だった。この青年は巧妙な話術で平田氏から全ての事情を聞き出し、やがて驚くべき真相を明かす。実は辻堂は死んだふりをしており、近所の郵便局員に変装して平田氏の郵便物を盗み見て情報を収集し、組織的に「幽霊騒動」を演出していたのだった。この青年こそ、素人探偵として名高い明智小五郎であり、彼の推理によって辻堂の巧妙なトリックが暴かれることとなる。

主な登場人物

- 平田氏

一代で大きな財産を築いた実業家。過去の商売で多くの恨みを買っており、特に辻堂老人からは執拗に狙われている。用心深く警戒心が強いが、超自然現象には弱い一面を持つ。 - 辻堂

平田氏を深く恨む老人。表向きは病死したことになっているが、実際は生きており、郵便局員に変装して復讐計画を実行している。執念深く、巧妙な策略家。 - 辻堂の息子

父親とは対照的に気の弱そうな青年。父の死後、一人で暮らしている。父の復讐計画には関与していない様子。 - 明智小五郎

海岸で平田氏と出会った青年。素人探偵として活動しており、巧みな話術と鋭い観察力で事件の真相を解明する。

『幽霊』の重要シーンまとめ

この章では「幽霊」のキーとなるシーンをまとめています。

辻堂の死後、平田氏の元に届いた手紙には「俺の魂は貴様をやっつけるまでは決して死なない」「怨霊になってきっと貴様をとり殺してやる」という恐ろしい内容が記されていた。これが平田氏の恐怖の始まりとなり、物語全体の基調となる不気味な雰囲気を作り出している。

会社の記念写真を見た平田氏は、七人の発起人の背後に朦朧とした辻堂の巨大な顔が写っているのを発見する。その顔の暗い二つの目が恨めしげに平田氏を睨んでいた。この超自然的な現象が平田氏の精神状態を決定的に悪化させる転換点となった。

海岸で出会った青年が実は明智小五郎であり、彼が辻堂の巧妙なトリックを解き明かすクライマックス。郵便局員への変装、偽装した葬式、戸籍謄本の改竄など、一連の「幽霊現象」が実は緻密に計画された復讐劇だったことが判明する。

あおなみ

あおなみこれらの重要シーンを通じて、江戸川乱歩は読者を恐怖から安堵へと導く見事な構成を見せています。

『幽霊』の考察や気づき

「江戸川乱歩」が『幽霊』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。

- 現実と幻想の境界線

乱歩は超自然現象と思われた出来事が実は人為的なトリックだったという展開を通じて、人間の心理がいかに現実認識を歪めるかを描いている。恐怖心が理性を麻痺させ、合理的判断を困難にする様子が巧みに表現されており、人間の精神の脆さを浮き彫りにしている。 - 科学的思考の重要性

明智小五郎の登場により、超自然現象に対する科学的・論理的アプローチの有効性が示される。彼の冷静な観察と推理によって謎が解明される過程は、迷信や感情に惑わされず、事実に基づいて判断することの大切さを教えている。 - 情報操作の危険性

辻堂が郵便物を盗み見ることで平田氏の行動を予測し、巧妙に恐怖を演出した手法は、現代の情報社会における個人情報の脆弱性を予見している。乱歩は情報が悪用された時の恐ろしさを、この時代としては先駆的な視点で描写している。

これらの考察を通じて、乱歩が単なる怪談ではなく、人間心理と社会の本質を鋭く洞察した作品を創り上げたことが分かります。

江戸川乱歩について

江戸川乱歩(1894-1965)は、日本推理小説界の父とも呼ばれる偉大な作家です。本名は平井太郎。「幽霊」は1929年に発表された作品で、乱歩の代表的な短編の一つとして位置づけられています。

この作品には乱歩の特徴が随所に現れています。まず、超自然現象と見せかけて最終的に合理的な解決を提示する構成は、乱歩が得意とした「論理的怪談」の典型例です。また、明智小五郎の登場により、この作品は乱歩の代表的な探偵シリーズの一編としても重要な意味を持ちます。

乱歩は西洋の推理小説を日本に紹介し、独自の日本的推理小説を確立した功労者でもあります。「幽霊」においても、日本の伝統的な怨霊信仰と西洋的な論理的推理を巧妙に組み合わせており、乱歩の文学的手腕の高さを示しています。彼の作品群は後の推理作家たちに大きな影響を与え、日本のミステリー文学の礎を築いたのです。

『幽霊』のあおなみのひとこと感想

江戸川乱歩の「幽霊」は、恐怖から始まり論理的解決に至る見事な構成の傑作です。超自然現象への恐怖が実は人間の狡猾さによるものだったという真相は、人間の心の複雑さを改めて実感させます。現代でも通用する心理描写と巧妙なトリックで、読者を最後まで飽きさせません。

日本ブログ村に参加してます^^

↓クリックしてくれると嬉しいです!