霧に包まれた小さな島で、一匹の猿が知った残酷な真実。

「ここは動物園だ」—快適な環境と引き換えに、自由を奪われていたことに気づいた主人公は、どんな選択をするのか。

太宰治が描く、現代社会への痛烈な問いかけ。

あなたは安全な檻の中で生きることを選びますか?それとも、危険を冒してでも自由を求めますか?

この物語が突きつける問いは、今を生きる私たちにこそ響く普遍的なテーマです。

\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/

- 『猿ヶ島』の物語概要とあらすじ

- 『猿ヶ島』のメッセージや考察

- 『太宰治』について

『猿ヶ島』のあらすじと登場人物について

あらすじ

※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!

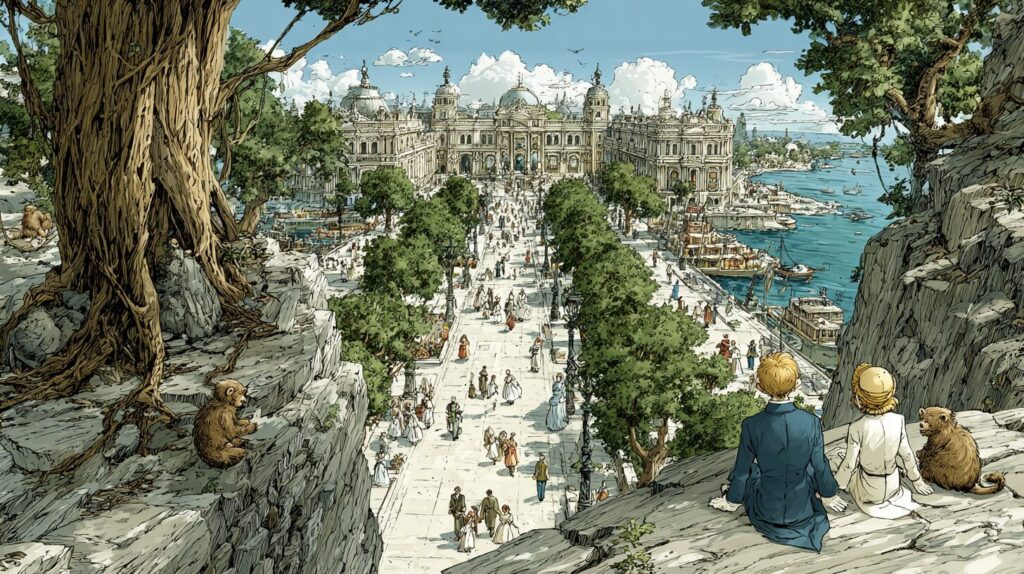

「猿ヶ島」は、海を越えて謎の島に辿り着いた一匹の猿の物語です。主人公の猿は深い霧に包まれた荒涼とした岩山の島で、先住の猿と出会います。この島には様々な種類の猿たちが住んでおり、島で最も良い場所である滝口の木陰で、二匹の猿は語り合います。

やがて霧が晴れると、島の外には美しい並木道と白い服を着た人間たちが現れます。先住の猿は、人間たちについて饒舌に語りますが、主人公は石塀の向こうから島を覗き込む二人の子供に注目します。子供たちが何かを囁き合った後、主人公が先住猿にその内容を問い詰めると、ついに真実が明かされます。

「いつ来て見ても変らない」- 子供たちはそう言ったのです。この島は実は動物園であり、猿たちは人間の見せ物だったのです。石塀には「耳の光るのが日本の猿だ」という札が立てられ、人間たちは毎日猿たちを観察しに来ていたのでした。

先住猿は真実を知りながらも、「日が当るし、木があるし、水の音が聞えるし、めしの心配がいらない」と現状に甘んじることを勧めます。しかし、山で育った主人公の血は激しく抵抗し、「否!」と叫んで脱走を決意します。

物語は1896年6月、ロンドン博物館附属動物園から日本猿2匹が逃亡したという事務的な報告で終わります。この結末により、それまでの幻想的な物語が現実の出来事として位置づけられ、読者に強烈な印象を残します。

主な登場人物

- 主人公の猿

山育ちで自由を愛する日本猿。海を越えて島に辿り着き、真実を知った後も屈服することなく脱走を選ぶ。作者太宰治の分身的存在として描かれている。 - 先住の猿

島で最も良い場所を確保している日本猿。人間社会を皮肉な視点で観察し、現実を受け入れながら生きている。主人公とは対照的に現実妥協派を代表する。 - ほえざる

島に住む他の猿たち。毎朝太陽に向かって吠える習性がある。真実を知らずに平穏に暮らしている一般大衆の象徴。 - 人間たち(観客)

動物園を訪れる見物客たち。学者、女優、地主、人妻など様々な職業や立場の人々が登場し、先住猿によって辛辣に評価される。 - 二人の子供

石塀から島を覗き込む金髪の男の子たち。一人はそばかすで鼻が黒く、もう一人は桃色の頬をしている。無邪気でありながら鋭い観察眼を持つ。

『猿ヶ島』の重要シーンまとめ

この章では「猿ヶ島」のキーとなるシーンをまとめています。

主人公が枯木の枝を折ってしまい、先住猿と出会うシーン。最初は警戒していた二匹が、同じ日本出身であることを知り、「耳が光っている」という共通点で親近感を覚える。ここで真の友情が芽生える瞬間が描かれている。

霧が晴れて人間たちが現れ、子供たちの「いつ来て見ても変らない」という言葉から、島が動物園であることが判明するシーン。主人公の世界観が一変し、それまでの平穏が幻想であったことが露呈する。

先住猿が現状維持を勧める中、主人公が「否!」と叫んで脱走を決意するシーン。山育ちの血が騒ぎ、自由への渇望が勝利を収める瞬間。太宰治の反骨精神が凝縮されている。

あおなみ

あおなみこれらのシーンを通じて、太宰治は個人の尊厳と自由意志の重要性を力強く描き出している。

『猿ヶ島』の考察や気づき

「太宰治」が『猿ヶ島』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。

- 知識と幸福の矛盾

真実を知ることの苦痛と、無知でいることの平安という永遠のジレンマを描いている。先住猿は真実を知りながらも現実に適応し、他の猿たちは無知なまま幸せに暮らしている。知ることが必ずしも幸せをもたらさない現実を鋭く突いている。 - 個人の尊厳と反抗精神

主人公が最終的に脱走を選ぶことで、どんなに快適でも自由を奪われた状況には屈服しないという強い意志を表現している。太宰治自身の反骨精神と、既存の価値観への挑戦姿勢が反映されている。 - 孤独と連帯の両立

主人公は最終的に一人で脱走するが、同じ境遇の先住猿との出会いによって自らのアイデンティティを確認している。真の理解者との出会いが、孤独な戦いを支える力となることを示している。

これらの考察を通じて、太宰治が現代社会の本質的問題を鋭く洞察し、個人の自由と尊厳の重要性を訴えかけていることがよく分かる。

太宰治について

太宰治(1909-1948)は青森県出身の小説家で、「猿ヶ島」に描かれた反骨精神と社会批判の視点は彼の作品全体を貫く重要なテーマです。この作品で動物園という管理社会への批判を描いたように、太宰は常に既存の権威や価値観に対して懐疑的な眼差しを向けていました。

主人公の猿が山育ちであることや、最後に「否!」と叫んで脱走する姿は、津軽の自然の中で育ち、東京の文学界で既存の文学観に挑戦し続けた太宰自身の姿と重なります。また、人間社会を動物園に置き換えて描く手法は、後の代表作「人間失格」や「斜陽」にも通じる、社会の偽善や欺瞞を暴露する太宰独特の文学的技法の原型を見ることができます。

『猿ヶ島』のあおなみのひとこと感想

一見すると動物園の猿の物語でありながら、現代社会で生きる私たち人間への深い洞察に満ちた傑作です。快適さと引き換えに自由を奪われることの恐ろしさ、そして真実を知る勇気の重要性を、シンプルながら力強い筆致で描いています。ラストの「否!」という叫びは、読者の心に強く響く太宰文学の真骨頂と言えるでしょう。

日本ブログ村に参加してます^^

↓クリックしてくれると嬉しいです!