戦争が終わっても、心の傷は癒えることがない―。

出張帰りのサラリーマンが偶然立ち寄った故郷で目撃したのは、十数年前の悲劇的な記憶を蘇らせる一つの葬列でした。

過去から逃れようと訪れた町で、彼が知ることになった残酷すぎる真実とは?

山川方夫の傑作「夏の葬列」が描く、時を超えた罪と苦悩の物語を徹底解説します。

\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/

- 『夏の葬列』の物語概要とあらすじ

- 『夏の葬列』のメッセージや考察

- 『山川方夫』について

『夏の葬列』のあらすじと登場人物について

あらすじ

※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!

出張帰りのサラリーマンの男性が、偶然立ち寄った海岸の小さな町で、十数年前の戦争の記憶と向き合う物語です。

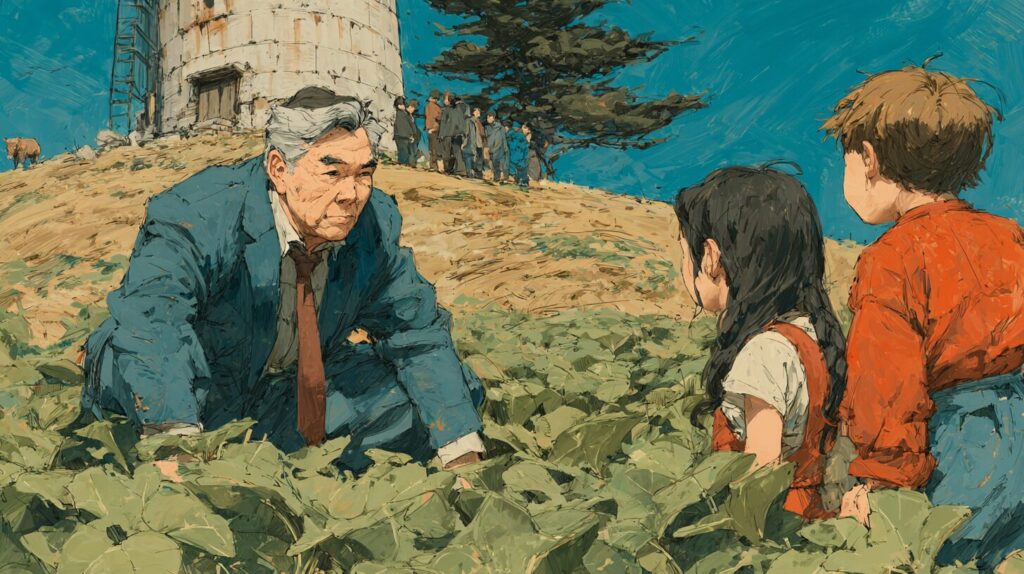

主人公は戦争末期、疎開児童としてこの町に住んでいました。同じく疎開していた2歳年上の少女ヒロ子さんと仲良くしていた彼は、ある日、葬列を見かけて饅頭がもらえるかもしれないと二人で追いかけました。しかし突然、米軍の艦載機による機銃掃射が始まります。芋畑に隠れていた主人公のもとに、白いワンピースを着たヒロ子さんが助けに来ましたが、恐怖に駆られた主人公は「目立つから」と言って彼女を突き飛ばしてしまいます。その瞬間、機銃掃射がヒロ子さんを襲い、彼女は重傷を負いました。

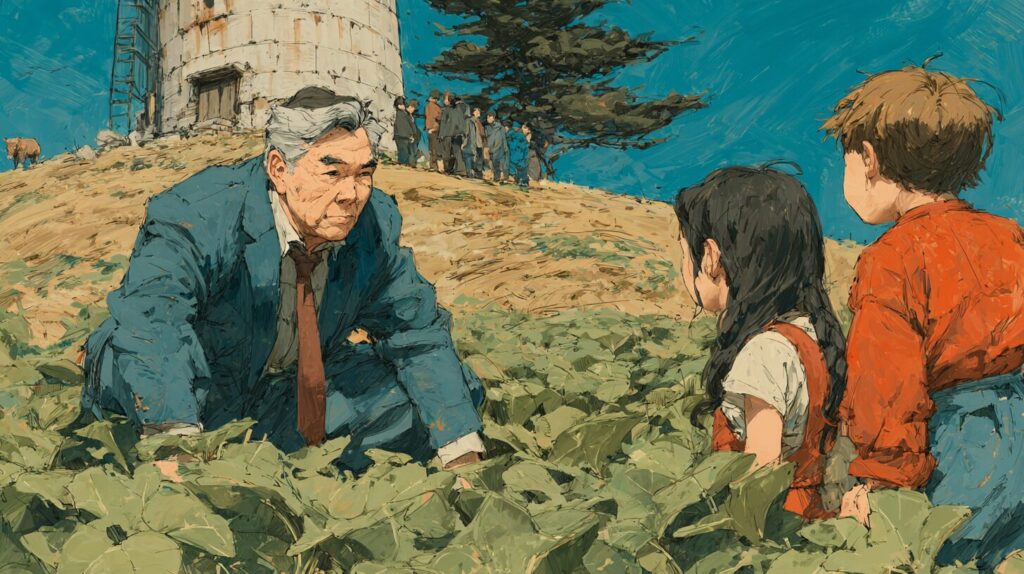

十数年後、主人公は現在の町で再び葬列を目撃します。柩の写真を見ると、それは間違いなくヒロ子さんでした。彼は安堵します。彼女が生きていたということは、自分は人殺しではなかったからです。しかし子供たちから話を聞くと、ヒロ子さんは戦争で一人娘を失った母親で、その娘の死によって精神を病み、一昨日川に飛び込んで自殺したのだと知らされます。

主人公が突き飛ばしたのはヒロ子さんの娘だったのです。母親は娘の死に責任を感じて生涯苦しみ続け、ついに自ら命を絶ったのでした。主人公は、自分の行為が二つの死をもたらしたことを理解し、この重い事実を永遠に背負って生きていかなければならないことを悟ります。過去から逃れようと訪れた町で、より深い罪の重さと向き合うことになった皮肉な運命が描かれています。

主な登場人物

- 主人公(名前不明)

出張帰りのサラリーマン。戦争末期に疎開児童としてこの町に3ヶ月住んでいた。恐怖に駆られてヒロ子さんの娘を突き飛ばし、彼女の死の原因を作ってしまった過去を持つ。 - ヒロ子さん

主人公より2歳年上の疎開児童。勉強ができて大柄で、いつも主人公をかばってくれた優しい少女。戦争で娘を失い、その後精神を病んで自殺した母親。 - ヒロ子さんの娘

白いワンピースを着た少女。主人公が助けに来てくれた彼女を突き飛ばした結果、機銃掃射で命を失った。 - 町の子供たち

葬列について主人公に説明する現在の町の子供たち。無邪気にヒロ子さんの悲劇的な人生を語る。

『夏の葬列』の重要シーンまとめ

この章では「夏の葬列」のキーとなるシーンをまとめています。

芋畑で饅頭をもらおうと葬列を追いかけていた二人を米軍機が襲撃。恐怖に駆られた主人公が、助けに来たヒロ子さんの娘を「目立つから」と突き飛ばし、その直後に機銃掃射が彼女を襲う。戦争の理不尽さと、極限状態での人間の行動が描かれた作品の核心的場面。

十数年後、偶然目撃した葬列の柩に飾られた写真がヒロ子さんだと気づく場面。過去から解放されると思った瞬間から、より深い絶望へと転落していく運命の転換点。

子供たちから、死んだのはヒロ子さん自身で、彼女が戦争で娘を失って精神を病み、自殺したことを知る場面。主人公の罪が一つから二つへと増大し、永遠に背負い続けなければならない重荷であることが明かされる。

あおなみ

あおなみ戦争の傷跡が個人の人生にどれほど深く刻み込まれるかを、時の流れを超えて描いた圧巻の構成です。

『夏の葬列』の考察や気づき

「山川方夫」が『夏の葬列』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。

- 戦争が個人に与える永続的な傷

戦争は終わっても、その傷は個人の心に永遠に残り続ける。主人公の罪悪感も、ヒロ子さんの精神的な病気も、戦争が生み出した癒えることのない傷として描かれている。戦争の本当の恐ろしさは、爆弾や銃弾ではなく、人の心に残す傷にあることを示している。 - 偶然と運命の皮肉

過去から逃れるために訪れた町で、より深い真実と向き合うことになる皮肉。人は過去から逃れることはできず、むしろ向き合うことで新たな重荷を背負うことになる場合もある。運命の残酷な皮肉を通じて、人生の不条理を表現している。 - 罪の継承と拡大

一つの行為が二つの死を生み出すという罪の連鎖を描くことで、人間の行動がもたらす責任の重さを表現している。特に、被害者だと思っていた相手が実は加害者でもあったという複雑な構造により、戦争における加害者と被害者の境界の曖昧さを示している。

山川方夫は戦争文学の枠を超えて、人間の内面に宿る永続的な苦悩と、過去との向き合い方について深い洞察を示した傑作を生み出しました。

夏の葬列について

山川方夫(1930-1965)は昭和期の小説家で、戦争体験を基にした作品で知られています。「夏の葬列」は彼の代表作の一つで、戦争が個人の内面に与える影響を心理的に深く掘り下げた作品として評価されています。

山川は実際に疎開を経験しており、この作品には自身の体験が色濃く反映されています。戦争文学でありながら、単なる反戦メッセージを超えて、人間の心理の複雑さや、過去との向き合い方について普遍的なテーマを扱っているのが特徴です。

「夏の葬列」では、主人公の内面の動きを丁寧に描写し、読者に深い印象を与える心理描写が秀逸です。特に、過去から逃れようとして却ってより深い真実と向き合うことになる構成の妙は、山川の文学的才能を如実に示しています。

戦後文学の重要な作家として、戦争が個人に与える精神的影響を、時間を超えて描き続けた作家として位置づけられています。

『山川方夫』のあおなみのひとこと感想

戦争が終わっても癒えることのない心の傷を、時の流れを巧みに使って描いた秀作です。主人公の罪悪感と、それが二重の悲劇へと発展する構成の見事さに圧倒されました。過去から逃れようとして却ってより深い現実と向き合う皮肉な運命が、読後に深い余韻を残します。

日本ブログ村に参加してます^^

↓クリックしてくれると嬉しいです!