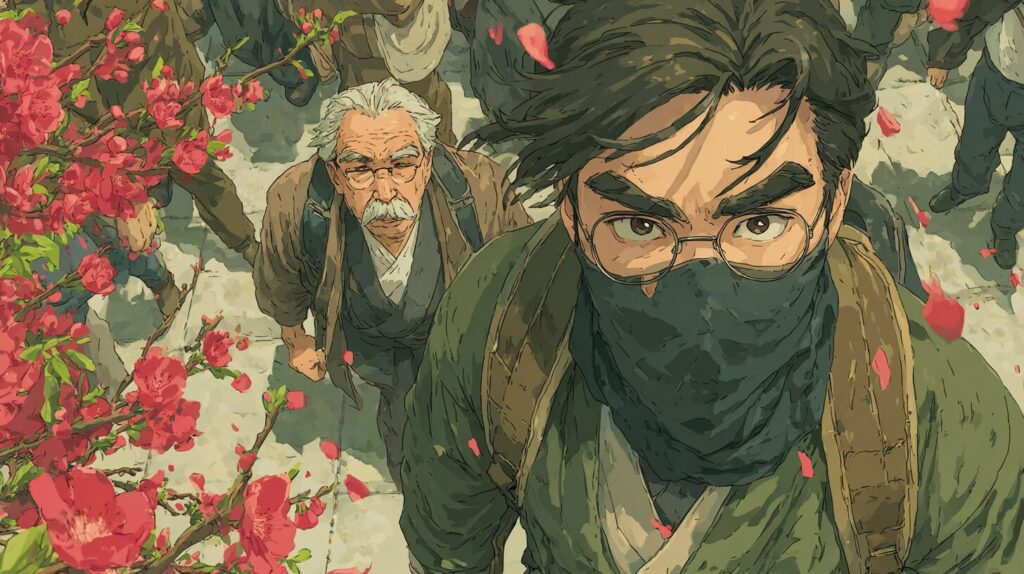

1919年、スペイン風邪大流行の中で書かれた菊池寛の「マスク」。

コロナ禍を経験した現代の私たちが読むと、その内容に驚愕します。

感染への異常な恐怖、マスクへの依存、そして最後に待ち受ける衝撃的な結末——。

100年前に描かれた人間心理が、まるで現代社会を予言していたかのような鋭さで迫ってきます。

あなたも主人公と同じ心境になったことはありませんか?

\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/

- 『マスク』の物語概要とあらすじ

- 『マスク』のメッセージや考察

- 『菊池寛』について

『マスク』のあらすじと登場人物について

あらすじ

※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!

主人公は見た目は太って健康そうに見えるが、実際は心臓、肺、胃腸すべてが人並み以下に弱い男性である。去年の暮れに医者に診てもらった際、心臓の弁の併合が不完全で、脂肪心になればコロリと死んでしまう可能性があると告げられる。特に流行性感冒(インフルエンザ)に罹れば、四十度の熱が続けば助からないと宣告される。

この診断を受けて以来、主人公は流行性感冒に対して異常なまでの恐怖を抱くようになる。極力外出を避け、妻や女中にも外出を控えさせ、朝夕には過酸化水素水でうがいをし、外出時には必ずガーゼを詰めたマスクを着用するようになった。毎日新聞に載る死亡者数の増減に一喜一憂し、友人や妻からは臆病者と笑われながらも、自分は文明人としての勇気を持っていると自分に言い聞かせる。

三月になり感冒の脅威が去っても、主人公はマスクを外さない。四月、五月になってもまだ着用し続ける。そんな中、五月の快晴の日、野球観戦に出かけた際、黒いマスクを着けた青年を見かける。その瞬間、主人公は強烈な不快感と憎悪を覚える。それは、自分がもはや時候の手前マスクを着けることができずにいるのに、その青年が勇敢にマスクを着けて人前に出てくる姿に、弱者が強者に対して抱く反感だったのではないかと自己分析して物語は終わる。

主な登場人物

- 主人公(名前不詳)

見た目は太って健康そうだが、実際は心臓、肺、胃腸すべてが弱い男性。元新聞記者。感冒への恐怖から異常な予防行動を取るようになり、マスクに依存するようになる。自分の臆病さを「文明人としての勇気」と正当化しようとする複雑な心理の持ち主。 - 医者

主人公の病状を正確に診断し、心臓の弁の不全と脂肪心の危険性を率直に告げる。気休めを言わない現実的な医者として描かれ、主人公の恐怖の発端となる人物。 - 妻

主人公の過度な予防行動を臆病だと笑う。夫の異常な行動に対して理解を示さない一般的な反応を代表する人物。 - 黒いマスクの青年

物語の最後に登場する20代前半の男性。快晴の5月の日に堂々とマスクを着けて野球場に向かう姿が、主人公に強烈な不快感と憎悪を抱かせる。主人公の内面の矛盾を浮き彫りにする重要な人物。

『マスク』の重要シーンまとめ

この章では「マスク」のキーとなるシーンをまとめています。

主人公が医者に心臓の状態を診察され、「心臓の弁の併合が不完全」で「脂肪心になるところりと衝心してしまう」と告げられる場面。流行性感冒に罹れば助からないという宣告も受ける。この診断が主人公の恐怖の出発点となり、物語全体を貫く不安の根源となる。

主人公が感冒への恐怖からマスクを着用し続け、極力外出を避け、毎日の死亡者数に一喜一憂する日々を送るシーン。自分の行動を「文明人としての勇気」と正当化しながらも、友人や妻から臆病者扱いされる複雑な心境が描かれる。

五月の快晴の日、野球観戦に向かう途中で主人公が黒いマスクを着けた青年を見かけ、強烈な不快感と憎悪を覚えるクライマックスシーン。自分がもはやマスクを着けられずにいるのに、その青年が堂々とマスクを着けている姿に「弱者の強者に対する反感」を感じる。

あおなみ

あおなみ恐怖に支配された人間が、自己正当化から自己欺瞞へ、そして最終的に他者への憎悪へと転落していく心理的プロセスが、これほど克明に描かれた作品は稀有です。菊池寛の人間観察の鋭さと容赦のない筆致に、読者は自分自身の内面を見つめ直さざるを得なくなります。

『マスク』の考察や気づき

「菊池寛」が『マスク』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。

- 恐怖による自己欺瞞

主人公は自分の臆病な行動を「文明人としての勇気」と正当化しようとする。これは恐怖に支配された人間が、自尊心を保つために行う典型的な自己欺瞞の心理を描いている。菊池寛は、人間が直面する恐怖と、それに対する自己正当化の機制を鋭く観察し、現代にも通じる普遍的な人間の弱さを描き出している。 - 他者への投影と憎悪

物語の結末で主人公が黒いマスクの青年に憎悪を感じるのは、自分ができなくなったことを堂々と行う相手への嫉妬と劣等感の表れである。これは自分の内面の弱さを他者に投影し、攻撃することで自己を守ろうとする心理防衛機制を表している。菊池寛は人間の醜い一面を容赦なく暴き出している。 - 社会的同調圧力と個人の選択

主人公がマスクを外すのは、医学的な必要性がなくなったからではなく、「時候の手前」という社会的な圧力によるものである。これは個人の合理的判断よりも社会の空気に流される日本人の特性を描いている。菊池寛は個人の信念と社会的同調の間で揺れ動く人間の姿を通して、真の勇気とは何かを問いかけている。

菊池寛は「マスク」という一つの小道具を通して、人間の恐怖、自己欺瞞、社会的同調圧力、そして他者への憎悪という、現代社会にも通じる普遍的な人間の弱さを多層的に描き出しました。100年前の作品でありながら、その洞察は驚くほど現代的で、私たちの日常に潜む心理的な罠を鋭く照らし出しています。

菊池寛について

菊池寛(1888-1948)は、大正・昭和期を代表する小説家・劇作家・ジャーナリストです。「マスク」は1919年(大正8年)に発表された作品で、スペイン風邪の大流行という時代背景の中で書かれました。

菊池寛の作品には、人間の心理の暗部を容赦なく描き出す特徴があります。「マスク」でも、主人公の自己欺瞞や他者への憎悪といった醜い感情を、同情や美化することなく冷徹に描写しています。これは菊池寛の「人間は本来利己的で弱い存在である」という人間観の表れでもあります。

また、菊池寛は文藝春秋社を創設し、芥川賞・直木賞を制定したことでも知られています。「マスク」のような心理小説から大衆文学まで幅広いジャンルを手がけ、日本文学界に大きな足跡を残しました。この作品に見られる社会的同調圧力への批判的な視点は、ジャーナリストとしての彼の鋭い社会観察力の表れでもあります。

『マスク』のあおなみのひとこと感想

100年以上前の作品でありながら、コロナ禍を経験した現代の私たちにとって驚くほど身近に感じられる作品です。マスクへの依存、感染への恐怖、社会的同調圧力など、まさに現代社会の縮図のようでした。特に最後の場面での心理描写の鋭さには鳥肌が立ちました。人間の弱さと醜さを容赦なく描きながらも、それが決して他人事ではない普遍性を持っているところが菊池寛の真骨頂だと思います。

日本ブログ村に参加してます^^

↓クリックしてくれると嬉しいです!